|

| The Debate Over Israel as 'US Aircraft Carrier' |

Como era de esperar, dada a extrema complexidade da relação EUA-Israel, o nosso recente artigo sobre “ O mito de Israel como 'porta-aviões dos EUA' no Médio Oriente ”, longe de resolver esta questão controversa, suscitou inúmeras objecções. Vemos estas divergências como um convite à resposta, na esperança de que um debate amigável possa contribuir para o esclarecimento das questões.

A imagem do porta-aviões

Um leitor pergunta-nos diretamente “de que indivíduo ou entidade a citação ‘O mito de Israel como “porta-aviões dos EUA” no Médio Oriente” foi emprestada ou atribuída?”

Não existe uma resposta única, na medida em que esta imagem é utilizada com bastante frequência, originalmente por defensores da aliança EUA-Israel, para justificá-la. Que os sionistas façam esta afirmação é de esperar, e não é mais credível do que as suas outras reivindicações.

O nosso questionamento desta expressão dirige-se principalmente aos amigos pró-Palestina, geralmente na esquerda, que aceitam e difundem a crença de que Israel é um “ativo estratégico” dos EUA, geralmente significando que contribui para o controlo dos EUA sobre o petróleo do Médio Oriente.

Esta suposição baseia-se frequentemente na noção de que uma potência capitalista deve agir no seu próprio interesse económico e, portanto, não pode ser enganada pela ideologia ou pelo suborno para agir contra os seus próprios interesses.

Não querendo envolver-nos em ataques ad hominem contra comentadores com quem concordamos em grande parte sobre quase tudo o resto, temos sido relutantes em citar nomes. Mas aqui vai: um exemplo perfeito é uma entrevista recente com o excelente economista Michael Hudson feita por Ben Norton. Ambos se identificam como marxistas. A entrevista deles é intitulada “Israel como porta-aviões pousado”.

Norton inicia a sua entrevista citando a notória declaração de Biden: “se não houvesse Israel, teríamos que inventar um”.

Michael Hudson retoma o tema. Ele sublinha que o apoio dos EUA a Israel “não é altruísta” (sem dúvida) e fornece a sua própria explicação.

“Israel é um porta-aviões que pousou no Oriente Próximo. Israel é o ponto de partida para a América controlar o Próximo Oriente… Os Estados Unidos sempre consideraram Israel apenas como a nossa base militar estrangeira…”

Sua justificativa inicial para esta afirmação é histórica.

“Quando a Inglaterra aprovou pela primeira vez a lei dizendo que deveria haver um Israel, a Declaração Balfour, foi porque a Grã-Bretanha queria controlar o Próximo Oriente e os seus fornecimentos de petróleo…”

No entanto, sustentamos que as razões para a Declaração Balfour (discutidas detalhadamente no livro de Alison Weir que citamos) estão há muito desactualizadas e não podem explicar a actual devoção oficial dos EUA a Israel.

Quando Israel surgiu, após a Segunda Guerra Mundial, os EUA tinham efetivamente assumido o controle da região e das suas fontes de petróleo e não tinham nenhum interesse particular em Israel.

A segunda justificação de Hudson é uma generalização sobre o imperialismo norte-americano:

“E essa é realmente a estratégia dos EUA em todo o mundo; está tentando incentivar outros países a travar guerras pelo seu próprio controle.”

Mas, na verdade, os combates e as mortes no Médio Oriente têm sido feitos pelos próprios Estados Unidos e por certos aliados da NATO, enquanto as únicas pessoas que os soldados israelitas combatem activamente são os palestinianos, cuja destruição não proporciona nenhuma vantagem aos Estados Unidos.

A terceira justificativa de Hudson é uma anedota. A partir de seu trabalho no Instituto Hudson, ele se tornou um colaborador próximo do principal conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Uzi Arad. Uma vez eles estavam juntos em uma festa em São Francisco, e

“um dos generais dos EUA se aproximou e deu um tapa nas costas de Uzi e disse: 'você é nosso porta-aviões que pousou ali. Nós te amamos.' ”

Então foi isso que um general dos EUA disse, e provavelmente acreditou. É certamente o que o lobby israelita tem dito aos americanos há muito tempo, para justificar todo esse dinheiro e ajuda militar. Mas é verdade?

Talvez se possa dizer que Israel é um vendedor de porta-aviões que nunca entrega o porta-aviões. Porque Israel teve durante muito tempo o raro privilégio de NÃO alojar uma base militar dos EUA, ou pelo menos de não alojá-la abertamente.

Somente em 2017, os EUA e Israel revelaram a inauguração da “primeira base militar americana em solo israelense”, que os militares dos EUA disseram não ser uma base americana, mas apenas alojamentos para o pessoal dos EUA que trabalhava num local secreto de radar israelense no Negev. deserto evidentemente espionando o Irã. Esta instalação atende aos interesses de defesa israelenses. Algum porta-aviões!

Somente em 2017, os EUA e Israel revelaram a inauguração da “primeira base militar americana em solo israelense”, que os militares dos EUA disseram não ser uma base americana, mas apenas alojamentos para o pessoal dos EUA que trabalhava num local secreto de radar israelense no Negev. deserto evidentemente espionando o Irã. Esta instalação atende aos interesses de defesa israelenses. Algum porta-aviões!E em todo o Médio Oriente, os EUA têm os seus próprios porta-aviões flutuantes, bem como grandes bases militares genuínas e não flutuantes. A maior é a Base Aérea de Al Udeid, no Qatar, e existem importantes bases militares no Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

No entanto, o argumento de Hudson não explica de facto como Israel serve os propósitos dos EUA como um activo militar, como um “porta-aviões” no sentido de uma base militar inafundável que os EUA podem usar para atacar os seus inimigos. Em vez disso, Hudson vê Israel como um peão dispensável, um fantoche usado por Washington para desencadear uma guerra que os EUA querem travar contra o Irão, para a ruína do próprio Israel.

Hudson vê Netanyahu como “a versão israelense de Zelensky na Ucrânia”. Tal como os EUA usaram a Ucrânia para provocar a Rússia, os Estados Unidos pressionam Netanyahu a escalar contra Gaza para que ele provoque o Hezbollah a vir em auxílio dos palestinianos, e uma vez que o Hezbollah é descrito como um representante iraniano, esta será a desculpa para os EUA a entrarem em guerra contra o Irã.

Hudsdon disse:

“O mundo inteiro notou que os EUA têm agora dois porta-aviões no Mediterrâneo, mesmo ao largo da costa do Oriente Próximo, e têm um submarino atómico perto do Golfo Pérsico…. E é muito claro que eles não estão lá para proteger Israel, mas para combater o Irão. Repetidamente, todos os jornais americanos, quando falam sobre o Hamas, dizem que o Hamas está agindo em nome do Irã….A América não está a tentar lutar para proteger a Ucrânia. Está a lutar para que o último ucraniano fique exausto no que eles esperavam que esgotasse as forças armadas da Rússia. …Bem, a mesma coisa em Israel. Se os Estados Unidos estão a pressionar Israel e Netanyahu a escalar, escalar, escalar, a fazer algo que a certa altura levará [o líder do Hezbollah, Hassan] Nasrallah a finalmente dizer: 'ok, não aguentamos mais.Estamos chegando e ajudando a resgatar os habitantes de Gaza e especialmente a resgatar a Cisjordânia, onde estão ocorrendo muitos combates. Nós vamos entrar. E será então que os Estados Unidos se sentirão livres para avançar não só contra o Líbano, mas também através da Síria, do Iraque, até ao Irã.”

Portanto, isto implica que os estrategas militares e civis dos EUA estão ansiosos por encontrar uma desculpa para entrar em guerra com o Irão, depois de não terem conseguido obter o controlo total do Iraque, da Líbia, do Afeganistão ou da Síria, depois de os terem atacado militarmente (com a ajuda de certos aliados da NATO, mas não de Israel). E o Irão é uma potência muito mais formidável do que qualquer uma delas.

Entretanto, as Forças Armadas dos EUA estão a ter dificuldades no recrutamento (embora possam contar com o preenchimento das fileiras com alguns dos imigrantes indocumentados que inundam as fronteiras do sul). Atolados na Ucrânia, preparando-se para o conflito com a China, estarão os líderes dos EUA realmente ansiosos por entrar numa grande guerra com o Irã?

Esta especulação levanta a questão chave levantada por vários leitores do Consortium News : o que se entende por interesse nacional dos EUA?

Como antecipamos, há leitores de esquerda que interpretam o nosso apelo ao “interesse nacional” como prova de que somos defensores do capitalismo. Um leitor escreve: “A defesa do capitalismo neste artigo é verdadeiramente desconcertante. Os autores confundem os interesses dos EUA com os interesses corporativos.” Essa fusão está a ser feita pelo leitor que assume que o “interesse nacional” não pode ser definido de forma diversa.

Nossa posição é simples. Não temos conhecimento de qualquer perspectiva realista de abolição do sistema capitalista americano num futuro previsível, embora haja muitos sintomas do seu declínio radical, tanto a nível interno como nas relações internacionais. Este declínio deve-se em grande parte à forma como o “interesse nacional” é actualmente definido e prosseguido.

“Esta suposição baseia-se frequentemente na noção de que uma potência capitalista deve agir no seu próprio interesse económico e, portanto, não pode ser enganada pela ideologia ou pelo suborno para agir contra os seus próprios interesses.”

A nossa opinião é que mesmo sob o capitalismo, algumas políticas são melhores ou piores que outras. Quando se trata da urgência da sobrevivência do povo palestiniano, ou, mais amplamente, de poupar a humanidade da devastação da guerra nuclear, políticas prudentes valem o risco de beneficiar de alguma forma alguns ramos menos prejudiciais do capitalismo.

Embora o sistema político esteja em grande parte paralisado, existem formas contrárias de definir o interesse nacional, e algumas são mais perigosas para o futuro da humanidade do que outras.

As atuais políticas que definem o “interesse nacional” oficial nos Estados Unidos não surgiram de uma compreensão unânime ou de uma análise científica sobre o que é melhor para o lucro capitalista ou para qualquer outra coisa. A atual doutrina de política externa dominante é o produto de influências e indivíduos específicos que podem ser nomeados e identificados.

Para ser mais preciso, o “interesse nacional” que está a ser perseguido pela actual administração, tanto no topo eleito como especialmente no estado profundo abaixo, é uma construção teórica que foi criada pela convergência de dois poderes que excluíram os seus rivais do processo.

Estas duas potências são o complexo militar-industrial e o ramo intelectual do lobby sionista, conhecidos como “neoconservadores”.

A política externa dos EUA encontrou momentos em que uma mudança positiva foi possível: após a retirada do Vietname, e ainda mais, após o colapso da União Soviética. Nessa altura, todos os interesses ligados ao complexo industrial militar estavam ameaçados pela perspectiva de um “dividendo da paz” envolvendo um desarmamento substancial.

O que era necessário era uma nova justificação ideológica para o MIC, e isto foi proporcionado pela influência crescente dos grupos de reflexão financiados pelo sector privado que começaram a assumir o controlo da definição da política externa na década de 1970.

|

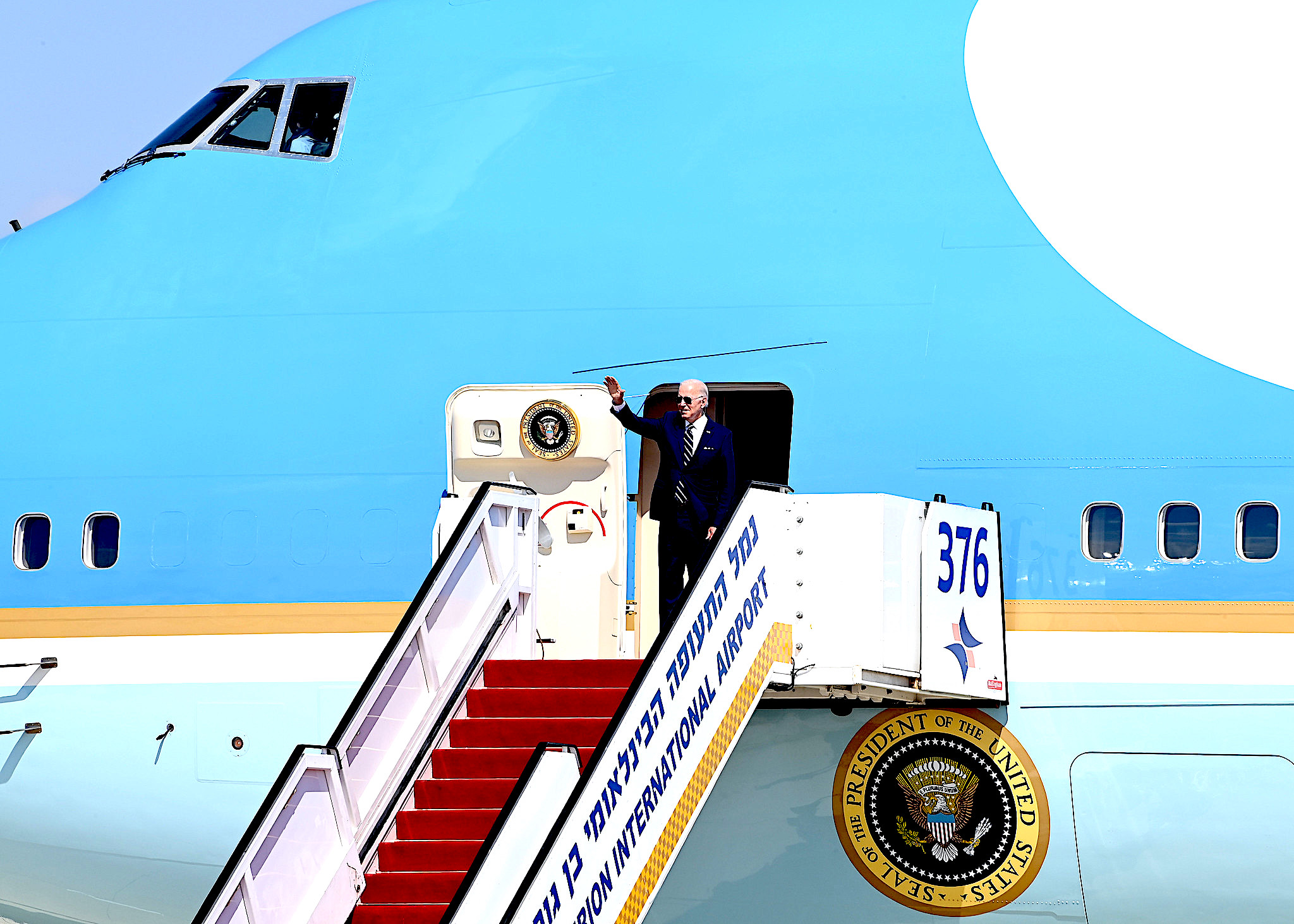

| Biden em Israel, julho de 2022 |

Nas décadas seguintes, estas instituições ficaram sob a influência decisiva de doadores sionistas como Haim Saban, Sheldon Adelson e a própria AIPAC, que fundou o Washington Institute for Near East Policy. Estes grupos de reflexão forneceram câmaras de eco para os intelectuais neoconservadores pró-Israel moldarem a política editorial dos principais meios de comunicação liberais, bem como a própria política externa.

A questão é a seguinte: a atual política dos EUA não é a expressão natural dos “interesses corporativos capitalistas”, mas sim o produto desse processo, da tomada deliberada da política externa dos EUA por um grupo de intelectuais altamente motivados, coerentes e talentosos , alguns com dupla cidadania EUA-Israel. Esta política tem um nome: Doutrina Wolfowitz.

O texto está disponível na internet e fala por si. Foi escrito como a versão inicial das Orientações de Planeamento de Defesa para os anos fiscais de 1994-1999 no gabinete do Subsecretário de Defesa para Políticas, Paul Wolfowitz, um fervoroso sionista.

A versão que vazou para o The New York Times em março de 1992 foi oficialmente atenuada depois de ter causado alvoroço, mas permaneceu como orientação para a política externa agressiva dos EUA desde então.

Basicamente, a doutrina anuncia que o principal objectivo dos Estados Unidos é manter o seu estatuto de única superpotência remanescente no mundo. Não se deve permitir que nenhum rival sério se desenvolva.

Isto equivale a decretar que a história parou e a negar o processo histórico natural pelo qual a China, por exemplo, que no passado foi uma potência líder, não deve ser autorizada a retomar esse estatuto.

|

| Wolfowitz durante uma conferência de imprensa no Pentágono em 1º de março de 2001 |

Em 1997, os neoconservadores William Kristol e Robert Kagan fundaram o “Projeto para o Novo Século Americano” com o objetivo claro de definir a política externa dos EUA em linha com a Doutrina Wolfowitz.

Como “potência preeminente do mundo”, os Estados Unidos devem “moldar um novo século favorável aos princípios e interesses americanos”. Isto não deveria ser feito nem por exemplo virtuoso nem por diplomacia, mas por força militar e pela força das armas.

Os membros do PNAC, incluindo o vice-presidente Dick Cheney, Donald Rumsfeld e Wolfowitz, assumiram o controlo da política sob o presidente George W. Bush e têm-no mantido desde então.

Dentro de uma administração após outra, a esposa de Robert Kagan, a ex-assessora de Cheney Victoria Nuland (que na semana passada disse que renunciaria ao seu cargo no Departamento de Estado) fez avançar a agenda neoconservadora, nomeadamente ao gerir o desastre ucraniano. O PNAC dissolveu-se em 2006, anunciando que o seu trabalho estava feito.

Este trabalho equivalia a ligar o poderoso complexo industrial militar à extensão global do poder dos EUA que se voltou, em primeiro lugar e acima de tudo, contra os vizinhos árabes de Israel, começando pelo Iraque.

Este ramo do Lobby, dentro do próprio governo e da grande mídia, sob a falsa alegação de que o Iraque era um inimigo perigoso dos EUA, levou os EUA a atacar e destruir um regime que era de facto um inimigo de Israel.

Os neoconservadores conceberam a política que a AIPAC paga aos membros do Congresso para apoiar. Cada senador recebeu dinheiro da AIPAC.

Certamente a política externa dos EUA é responsável por tudo o que faz, e isso é um mal gigantesco. Mas isso não significa que todos os outros sejam totalmente inocentes.

O Lobby é certamente responsável por fazer tudo o que pode para encorajar as piores tendências do excepcionalismo arrogante dos EUA, o MIC, a islamofobia e as fantasias evangélicas cristãs, quando podem ser usadas contra os adversários de Israel.

E afirmamos que encorajar as piores tendências não é do interesse americano.

A doutrina Wolfowitz é expressa na política ucraniana anti-russa de Nuland, bem como nas provocações americanas em torno de Taiwan. Estas políticas não são inevitáveis, mesmo sob o capitalismo.

A expansão da NATO, por exemplo, foi firmemente combatida por uma geração de especialistas em política externa dos EUA que foram marginalizados e expulsos do processo de elaboração de políticas pelos triunfantes neoconservadores.

Alguns ainda estão vivos e outros podem emergir. Portanto, não é rebuscado nem “pró-capitalista” sugerir que uma política externa mais realista, menos arrogante e beligerante possa ser possível.

Tal mudança não pode ser fácil, mas pode ser favorecida precisamente pelo crescente reconhecimento dos múltiplos fracassos da política externa neoconservadora reinante.

Para isso é necessário um debate livre, no qual seja possível contestar o papel do Lobby sem ser acusado de plagiar os Protocolos dos Sábios de Sião .

É óbvio que nos Estados Unidos, onde este debate é mais significativo, há sionistas que não são judeus, enquanto uma grande proporção da população judaica é altamente crítica de Israel e não tem nada a ver com o Lobby.

O governo em Jerusalém que se autoproclama “o Estado Judeu” ao massacrar os palestinianos nativos é responsável por qualquer aumento actual de sentimentos antijudaicos equivocados, que esse governo explora descaradamente para atrair imigrantes judeus de França e de Nova Jersey, em particular.

Um leitor sugere: “ Algumas pessoas podem achar emocional e psicologicamente reconfortante culpar o Lobby e Israel pelo mal da política externa dos EUA e, de alguma forma, os bons e velhos EUA são uma vítima involuntária”.

Não poderíamos sugerir com mais precisão: “Algumas pessoas podem achar emocional e psicologicamente reconfortante culpar a política externa dos EUA por tudo, em vez de arriscar as inevitáveis reacções furiosas a qualquer menção ao Lobby e a Israel?”

“Os EUA estavam lutando em nome de Israel, e não o contrário.”

Certamente a política externa dos EUA é responsável por tudo o que faz, e isso é um mal gigantesco. Mas isso não significa que todos os outros sejam totalmente inocentes.

O Lobby é certamente responsável por fazer tudo o que pode para encorajar as piores tendências do excepcionalismo arrogante dos EUA, o MIC, a islamofobia e as fantasias evangélicas cristãs, quando podem ser usadas contra os adversários de Israel.

E afirmamos que encorajar as piores tendências não é do interesse americano.

* Diana Johnstone foi secretária de imprensa do Grupo Verde no Parlamento Europeu de 1989 a 1996. No seu último livro, Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), ela relata episódios-chave na transformação da Alemanha Partido Verde de um partido de paz a um partido de guerra. Seus outros livros incluem Fools' Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/Monthly Review) e em coautoria com seu pai, Paul H. Johnstone, From MAD to Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press). Ela pode ser contatada em diana.johnstone@wanadoo.fr

Imagens:

1 - O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, discursando em um fórum AIPAC em Washington, DC, 10 de janeiro de 2023. (DoD, Alexander Kubitza);

2 - O rei saudita Ibn Saud conversa com FDR (à direita) através de um intérprete, 14 de fevereiro de 1945, a bordo do USS Quincy, no Canal de Suez, durante o qual os EUA garantiram os fluxos de petróleo saudita em troca de garantias de segurança dos EUA. (Marinha dos EUA/Wikimedia Commons);

3 - 21 de março de 2019: Netanyahu ao telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma visita do secretário de Estado dos EUA, Michael Pompeo, a Jerusalém. (Departamento de Estado dos EUA/Ron Przysucha)

Nenhum comentário:

Postar um comentário